Sem documentação do Ibama, sítio em Itu, interior de SP, armazena 3.500 toneladas de rejeito radioativo

Thales Schmidt

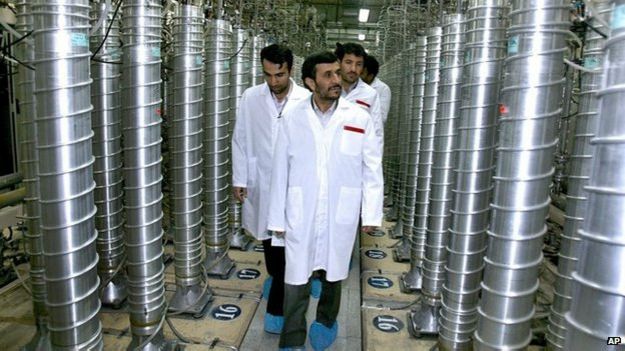

O rejeito nuclear Torta II. - ANTPEN

Sempre com a promessa de encontrar uma destinação ou uso, o Brasil abriga desde a década de 1970 toneladas de rejeitos radioativos. O material é resultado da mineração de monazita pela Nuclemon, antiga estatal nuclear que operou em São Paulo e foi fechada após a contaminação de seus trabalhadores, problemas trabalhistas e a morte de um de seus funcionários. Hoje, o material é administrado pela Indústrias Nucleares do Brasil (INB), companhia que sucedeu a Nuclemon, e parte dele está guardado, ao menos desde 2012, em um local sem licenciamento ambiental, no Sítio São Bento, em Itu (SP). O local fica em uma

área de proteção ambiental do município paulista.

Batizado de Torta II, o material é resultado do processamento químico da monazita para a extração de terras raras — elementos químicos de alto valor e interesse industrial. Esse processo era realizado na unidade da Nuclemón no bairro do Brooklin, na capital paulista, durante a ditadura militar.

Quando moradores de Itu questionaram a presença do elemento radioativo no município na década de 1980, o então presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), Rex Nazaré Alvez, afirmou ao Estadão que a Torta II era um elemento de "alto valor comercial".

Ainda assim, o depósito permanece intocado desde então e gerando custos de manutenção e segurança. Uma possível negociação surgiu em 2013, quando a venda da Torta II para a China foi cogitada. A empresa Global Green Energy Science compraria o material para reprocessá-lo e aproveitar as quantidades restantes de tório e urânio. Todavia, o negócio não prosperou porque as autoridades de Pequim não forneceram a licença ambiental de importação do material.

O frustrado negócio da China não impediu a CNEN de repetir o argumento de que a Torta II não seria um rejeito e teria, na verdade, um uso no futuro. Em audiência pública na Câmara de Vereadores de Caldas, em Minas Gerais, outro município que também abriga os rejeitos, a CNEN voltou a defender uma hipotética destinação futura do material.

“Ela é um material radioativo, uma vez que a definição de rejeito radioativo é quando o material não tem previsão futura de aproveitamento e a Torta II pode ser aproveitada para recuperação de urânio contido nela e terras raras”,

afirmou Antonio Luiz Quinelato.

O hipotético uso futuro de rejeitos da mineração de elementos radioativos é, também, um dos argumentos do governo de Jair Bolsonaro (sem partido) para

expandir as usinas nucleares no país. Elaborado pelo Ministério de Minas e Energia, o

Plano Nacional de Energia 2050 (PNE) estabelece diretrizes de longo prazo para o setor energético do país e afirma que a “opção brasileira” é não considerar o armazenamento do combustível nuclear usado (urânio) “como rejeito”.

“Isso porque há esforços mundiais no desenvolvimento de tecnologias de reaproveitamento desse combustível, que apresenta ainda teor energético”, diz o PNE 2050. “De tal forma que o país adotou a política de estocar o seu combustível usado no sítio

das usinas no aguardo do desenvolvimento dessas novas tecnologias de reprocessamento e aproveitamento.”

Origem radioativa

A Torta II foi levada para Itu entre 1975 e 1981. Em 1987, relatório da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) apontou que os trabalhadores que faziam a segurança do local estavam expostos a níveis acima do recomendado de radiação “causando riscos profissionais de exposição”, noticiou o jornal Estadão.

Em novembro de 1987, os rejeitos nucleares em Itu foram notícia / Reprodução Estadão

"Se há perigo para os funcionários, existe também para a população, pois um dos mananciais que abastecem a cidade está a apenas 600 metros do depósito", afirmou o prefeito de Itu na época, Lázaro José Piunti, à publicação.

A

INB afirma em seu site que “não se sabe ao certo o motivo que levou os administradores da Nuclemon a levar a Torta II" para Itu e que não havia à época “legislação ambiental contrária à instalação do depósito no local”.

Em

documento interno, de 2016, a INB reconhece que outra quantidade de Torta II armazenada na Unidade de Tratamentos de Minérios em Caldas (MG), "apresenta riscos de vazamentos devidos à deterioração em função do tempo dos tambores de metal, das bombonas plásticas e dos paletes de madeira que dão sustentação às pilhas".

Sede da primeira mina de urânio do país, a mineira Caldas hospeda a maior parte dos rejeitos de Torta II do país, com 12,5 mil toneladas.

Cidades de interesse da atividade nuclear brasileira / Infográfico: Brasil de Fato

A posse do material segue um assunto controverso, com os atuais prefeitos de Caldas e Itu

afirmando na imprensa não terem interesse em hospedar a Torta II.

Em nota enviada ao Brasil de Fato, a INB afirma que o licenciamento ambiental do seu depósito de lixo nuclear em Itu está "em andamento" e que fez a solicitação da documentação em 2012 e 2015 para o Ibama e que "o material está devidamente acondicionado na Unidade".

“É importante ressaltar que, independente da licença, a INB desenvolve um Programa de Monitoração Radiológica Ambiental no Sítio São Bento, Botuxim/SP, e todos os anos encaminha relatório das monitorações para o Ibama e a Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN. No histórico não foi identificado nenhum aumento de concentrações radiológicas, o que demonstra que o material está devidamente acondicionado na Unidade”, afirma a INB em nota.

O Ibama não respondeu aos questionamentos da reportagem.

Contaminação e morte

Em 1987, com a morte de um dos trabalhadores da Nuclemon por contaminação por sílica e o acidente com césio-137 em Goiânia, as atividades da Nuclemón passaram a ser alvo de maior atenção. E uma série de problemas foi detectada.

A Câmara Municipal de São Paulo instaurou uma CPI para investigar a empresa em 1991. O relatório final da comissão cita um laudo de Fiscalização do Instituto de Radioproteção e Dosimetria que encontrou elementos radioativos acima do limite em toda a unidade da estatal. Em alguns locais, o índice de radiação era até 100 vezes superior ao limite.

A CPI também indicou que a Nuclemon utilizava jornadas extraordinárias e que os trabalhadores não tinham os equipamentos necessários para sua prática profissional.

Com problemas de saúde causados pelo Nuclemon, trabalhadores da antiga estatal hoje processam a INB e pedem planos de saúde vitalícios e indenizações por danos morais, existenciais e materiais.

Esses antigos profissionais criaram a Associação Nacional dos Trabalhadores da Produção de Energia Nuclear (ANTPEN) e passaram a coletar informações sobre as enfermidades gestadas pela Nuclemon: leucemia, câncer gástrico, câncer de próstata, câncer de bexiga, hipertensão, diabetes, retite, silicose e pneumoconioses.

Enquanto a incidência de câncer de próstata brasileira está em torno de 2% da população, essa enfermidade é quatro vezes mais comum entre os ex-trabalhadores da Nuclemon, aponta laudo do processo da ANTPEN.

“A Torta II parece uma massa, um barro, um barro mole e marrom”, afirma José Venâncio, trabalhador da Nuclemon entre 1970 e 1993 e presidente da Antpen.

Venâncio afirma que uma parte considerável dos trabalhadores da Nuclemon era formada por retirantes nordestinos, que aceitavam o trabalho braçal e as longas horas de turno. Sem saber da radiação, ele diz que a convivência com os rejeitos nucleares era comum e parte dos trabalhadores chegou a manusear o material com as próprias mãos.

Sobre a falta de licenciamento ambiental da Torta II em Itu, o ex-trabalhador da Nuclemon afirma: “a ditadura acabou, mas eles continuam fazendo a mesma coisa”.

Edição: Rodrigo Durão Coelho

BRASIL DE FATO

Adulto de Rã de San Antón oriental ( Hyla orientalis ), Chernobyl (Ucrânia). Maio de 2018. Germán Orizaola

Adulto de Rã de San Antón oriental ( Hyla orientalis ), Chernobyl (Ucrânia). Maio de 2018. Germán Orizaola Floresta campestre e ribeirinha dentro da zona de exclusão de Chernobyl (Ucrânia). Maio de 2016. Germán Orizaola

Floresta campestre e ribeirinha dentro da zona de exclusão de Chernobyl (Ucrânia). Maio de 2016. Germán Orizaola

AP

AP

.jpg)