Depois de gerar eletricidade a partir da luz solar e dos ventos, a humanidade investe numa nova e promissora fonte energética: as ondas dos mares. O Brasil começa a explorar essa alternativa, que deverá estar amadurecida em até 20 anos

A usina de Pecém (CE), instalada em 2012, foi o primeiro protótipo na América Latina a gerar eletricidade a partir das ondas (Crédito: Divulgação)

A crescente demanda da raça humana por eletricidade e o fim previsível dos combustíveis fósseis têm incentivado a busca constante por alternativas para sustentar a civilização moderna. Nos últimos anos, duas fontes de energia limpa e renovável, a eólica (dos ventos) e a solar, consolidaram-se e já são comercializadas em várias partes do mundo.

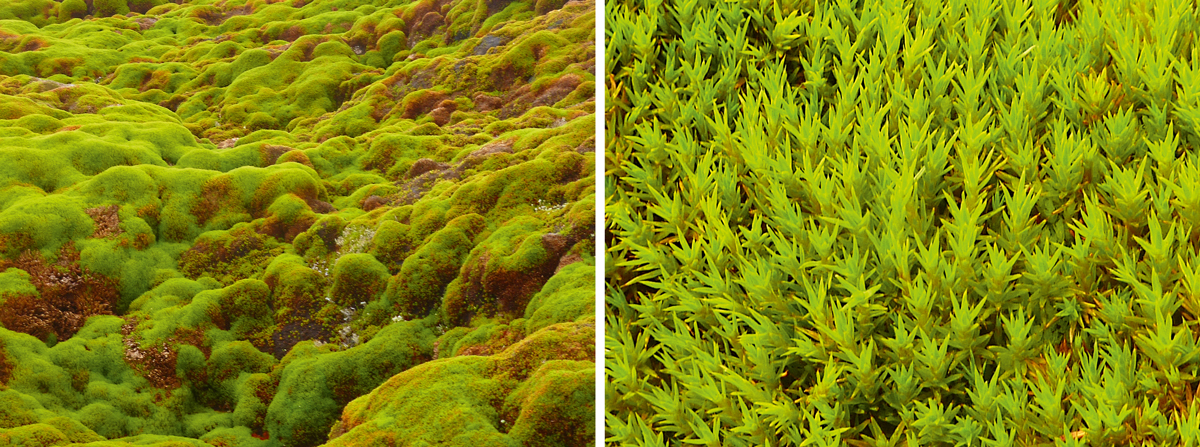

Agora, uma terceira opção, as ondas do mar, começa a chamar atenção e a receber investimentos para o desenvolvimento de formas e tecnologias dedicadas ao seu aproveitamento. Pelo menos dez países, inclusive o Brasil, têm projetos nesses sentido, e dois deles, Portugal e Reino Unido, já a utilizam comercialmente. Calcula-se que em 15 ou 20 anos essa opção energética já terá adquirido uma relevância considerável. No Brasil, a mais recente iniciativa está sendo instalada no Rio de Janeiro.

As tentativas para gerar energia elétrica com as ondas vêm de longe: em 1799, o francês Phillip Girard registrou o primeiro pedido de patente de um motor movido por ondas. Não se sabe, porém, se ele tirou seu invento do papel. Um dos primeiros equipamentos para extrair eletricidade do mar registrados foi um motor construído em 1891 por Henry P. Holland, instalado na costa de San Francisco, na Califórnia. Mas o projeto não funcionou como planejado e foi abandonado.

Iniciativa já em operação plena: a Wavestar, da empresa dinamarquesa homônima, em Hanstholm (Dinamarca) (Crédito: Divulgação)

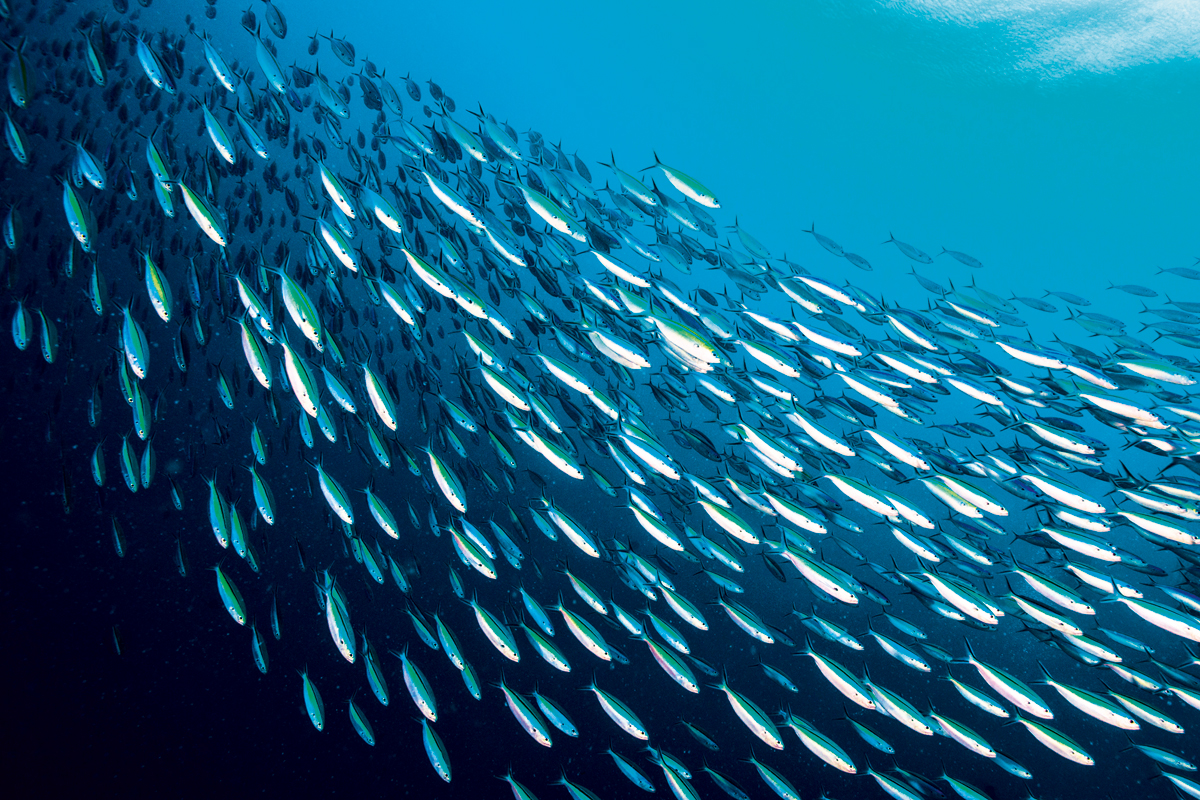

Após anos de tentativas, a primeira usina a funcionar de fato foi instalada no porto de Huntington, também na Califórnia, em 1909. Depois disso, o interesse pelas vagas marinhas como fonte de energia caiu e só foi retomado a partir da década de 1970, na esteira da primeira crise do petróleo. Hoje, estima-se que o mar tem potencial para gerar eletricidade capaz de atender todo o consumo do planeta.

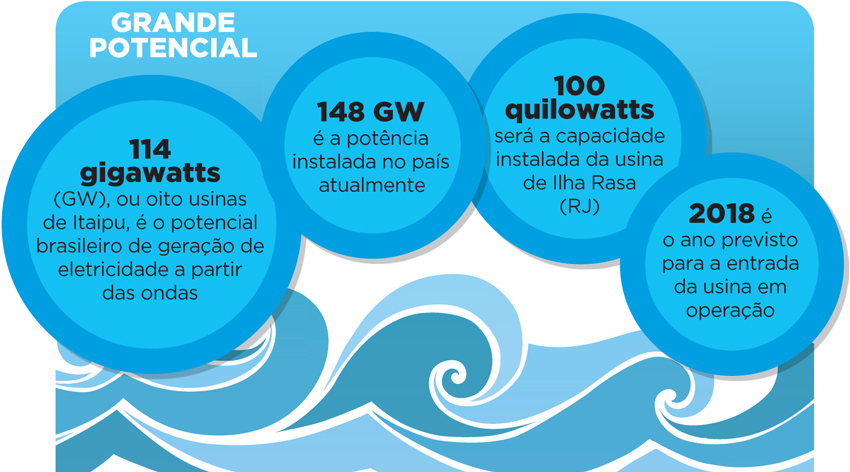

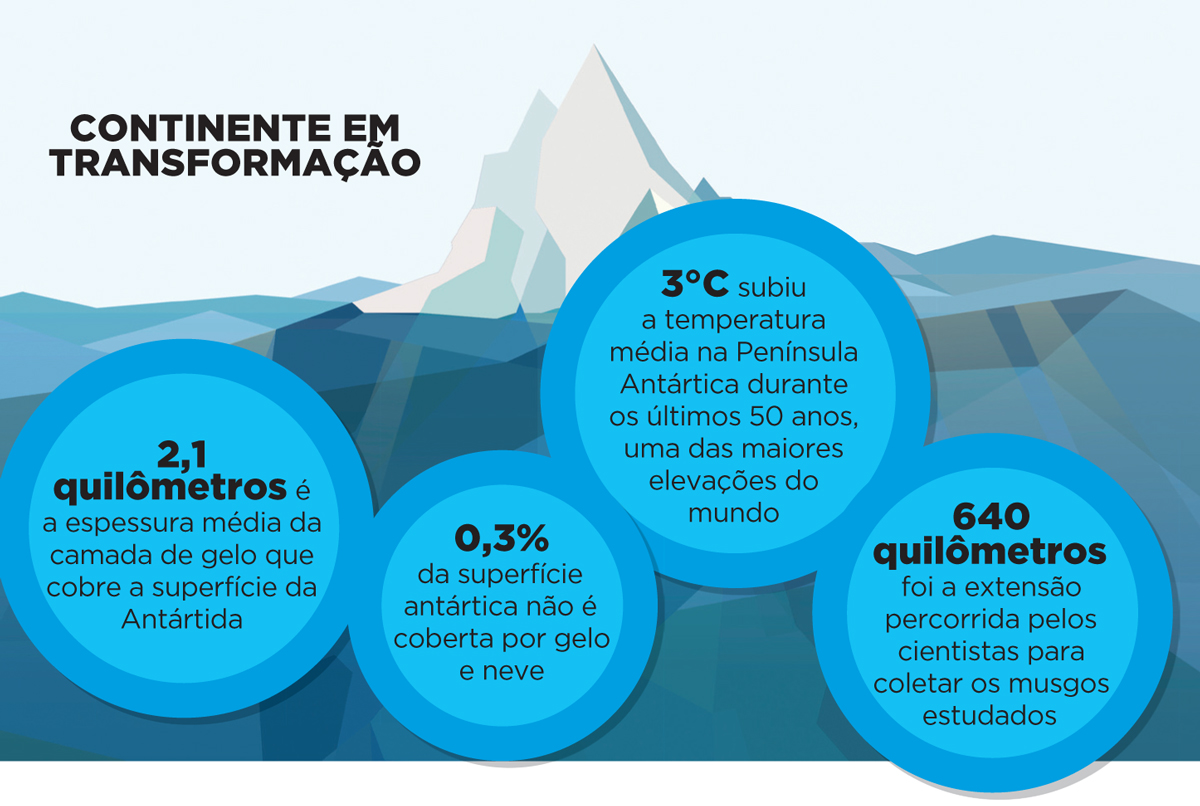

No Brasil, com aproximadamente 8 mil quilômetros de litoral, calcula-se que a capacidade seja de 114 gigawatts (GW), equivalente a oito usinas de Itaipu ou a 77% da potência instalada no país, que é de 148 GW. “Desse total, 27 GW são de marés (Maranhão para cima) e 87 GW de ondas (abaixo do Maranhão)”, informa Segen Estefen, coordenador do Laboratório de Tecnologia Submarina (LTS) do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Potencial maior

Estefen idealizou e coordenou o primeiro protótipo latino-americano de usina geradora de eletricidade a partir das ondas, instalado em 2012 no porto cearense de Pecém, a 60 quilômetros de Fortaleza (veja quadro à pág. 33). Segundo ele, esse potencial de 114 GW é apenas ao longo da costa. “Em toda a Zona Econômica Exclusiva (ZEE) do Brasil [que se estende por 200 milhas – ou 370 quilômetros – mar adentro], os valores são muito superiores, mas ainda não há uma estimativa confiável”, diz. “Se desenvolvermos técnicas para aproveitar as ondas nessa área, a energia gerada poderá ser utilizada nas instalações de exploração de petróleo, por exemplo, com ganhos imensos.”

O passo inicial para isso será dado com o novo projeto, também coordenado por Estefen, a ser instalado no oceano a cerca de 14 quilômetros da praia de Copacabana, perto da Ilha Rasa, no Rio. Ele será desenvolvido por uma parceria entre a Coppe, a startup brasileira Seahorse Wave Energy e a Furnas Centrais Elétricas, que investirá R$ 9 milhões na iniciativa. “É um protótipo mais ousado que o de Pecém, porque não ficará em cima do quebra-mar, mas totalmente dentro d’água”, diz Estefen. “Com esse projeto, nosso desafio é não apenas gerar energia elétrica, mas fazer isso com custos baixos. Apesar de a onda ser de graça, se não tivermos aparelhos mais simples e menos custosos, com preços mais acessíveis, não teremos competitividade.”

Iniciativa já em operação plena: a WaveRoller, da finlandesa AW-Energy, em Peniche (Portugal) (Crédito: Divulgação)

Com capacidade instalada de 100 quilowatts (que daria para abastecer 200 residências de consumo médio), a usina será construída em um local com profundidade de 20 metros. No projeto, ela tem quatro colunas de aço, fixadas numa base de concreto no leito marinho, que se erguem verticalmente até acima da superfície do mar. Cada uma delas está fixada em um dos quatro vértices de um quadrado virtual, em cujo interior há um flutuador cilíndrico, semelhante a um lápis “gordo” com a ponta para baixo, com 11 metros de altura e 4,5 metros de diâmetro.

No topo das colunas de aço haverá uma plataforma, lembrando a gávea de um veleiro, onde será instalado o gerador de eletricidade. Da parte de cima do flutuador sai uma haste, que transpassa o fundo da plataforma e é ligado ao gerador. Com a passagem das ondas, o flutuador sobe e desce, assim como a haste ligada a ele. Por meio de um sistema mecânico, esse movimento vertical torna-se rotativo, fazendo girar uma turbina no gerador e criando a eletricidade. Ela será transmitida por um cabo, que descerá ao fundo do mar pelas colunas e dali seguirá pelo leito marinho até a ilha, para conexão à rede elétrica.

Viabilidade comercial

Segundo Estefen, a usina de Ilha Rasa deverá entrar em operação em meados de 2018. Hoje, a equipe da Coppe trabalha com a Seahorse Wave Energy para desenvolver e construir um protótipo em escala reduzida. Esse projeto e o de Pecém integram uma estratégia para tornar a geração de energia elétrica por meio das ondas economicamente viável e comercial, diz Estefen. “Estamos pondo o Brasil entre os países que buscam o domínio das tecnologias de aproveitamento dessa fonte de energia para gerar eletricidade em grande escala”, explica. “É fundamental que consigamos nos manter competitivos para que no futuro não tenhamos de importar tais tecnologias.”

Hoje o Brasil faz parte de um pequeno grupo de países, que inclui Reino Unido, Estados Unidos, Dinamarca, Portugal, China, Noruega, Canadá e Austrália, onde as pesquisas tecnológicas na área estão mais avançadas. O problema brasileiro é o reduzido número de projetos (apenas dois) e a falta de investimento. Há, no entanto, quem diga que isso não é exatamente um problema, pois o Brasil pode não precisar dessa fonte. “Talvez para nós ela não seja tão necessária, porque somos afortunados por ter muitas formas de energia à nossa disposição”, observa o engenheiro Alexandre Beluco, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. “Mas ela certamente será útil para países que já se encontram em situação de escassez de novos recursos, como os europeus.”

Instalação pioneira

A primeira usina de geração de energia elétrica a partir das ondas do mar da América Latina foi instalada no quebra-mar do porto de Pecém (CE) e inaugurada em novembro de 2012. Ela funcionou experimentalmente até 2014. Era um protótipo, desenvolvido pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe) da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que teve aporte de R$ 15 milhões da multinacional Tractebel Energia e apoio do governo do estado.

A usina era composta de dois módulos (cada um com flutuador circular, com 10 metros de diâmetro), instalados na ponta de dois braços mecânicos fixados no quebra-mar. Cada módulo funcionava isoladamente e vários deles poderiam ser postos lado a lado, formando uma “fazenda” de produção de energia. Seu funcionamento era simples. Com o movimento das ondas, os flutuadores subiam e desciam, mexendo o braço mecânico, que por sua vez acionava uma bomba para pressurizar água doce e armazená-la num acumulador conectado a uma câmara hiperbárica.

O líquido pressurizado era liberado na forma de um jato, com força similar à de uma queda d’água de 400 metros de altura. “Ele fazia girar uma turbina, que acionava um gerador de energia, produzindo eletricidade”, explica Segen Estefen, coordenador do projeto, da Coppe. Juntos, os módulos geravam 100 kW, o suficiente para acender cerca de 1.700 lâmpadas comuns de 60 watts. Devido ao fim do contrato com a Tractebel e às obras de ampliação do porto, o protótipo foi desativado. “Mas alcançamos nosso objetivo, que era conseguir conhecimento e experiência para usar em outros projetos do gênero”, diz Estefen.

Revista Planeta

Imigrantes venezuelanos na fronteira com a Colômbia

Imigrantes venezuelanos na fronteira com a Colômbia